Vous souhaitez développer et optimiser votre démarche RSE ? Vous avez des parties prenantes qui pourraient vous aider sur ce point ? Alors nous vous conseillons d’engager vos parties prenantes dans une démarche RSE vertueuse. Ci-dessous le dossier traite de ce sujet en passant par la définition des notions puis en arrivant à nos conseils pour bien initier le processus.

Qu’est-ce que des parties prenantes ?

Selon la norme ISO 26 000 les parties prenantes (ou “stakeholders” en anglais) sont “des organisations ou individus qui ont un ou plusieurs intérêts dans une décision ou activité quelconque d'une organisation”.

Dans une entreprise, ses parties prenantes représentent toute personne, tout groupe de personnes ou organisations pouvant être impacté ou ayant des intérêts liés aux activités de l’entreprise. Les parties prenantes peuvent directement influer sur les objectifs, sur la réputation, mais également directement participer à la vie économique d’une entreprise.

Qui sont les parties prenantes ?

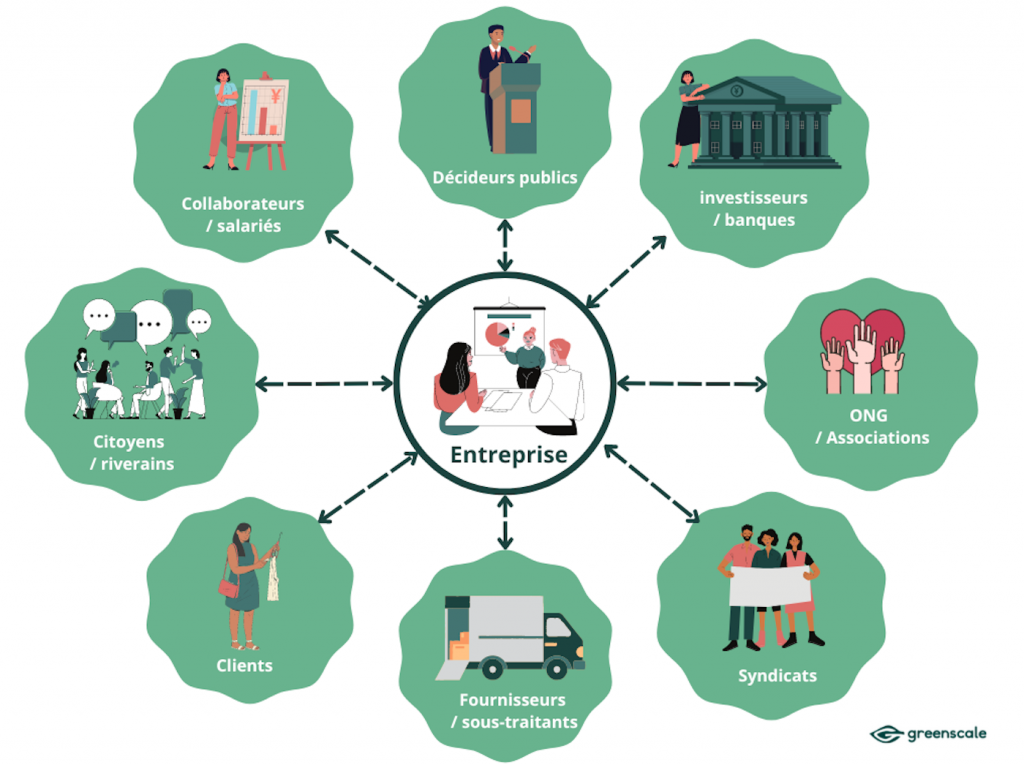

Ces parties prenantes peuvent être de deux types :

- Les parties prenantes internes : par exemple les salariés, les dirigeants, les syndicats, etc.

- Les parties prenantes externes : par exemple, les clients, les associations, les fournisseurs, les citoyens, l'Etat, les partenaires, etc.

Pourquoi inclure les parties prenantes dans la démarche RSE ?

La démarche RSE (responsabilité sociale et sociale des entreprises) de l’entreprise est définie au niveau européen comme

“l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes.”

(source - Communication de la Commission européenne).

Comme vous le voyez la définition de la RSE cite expressément les “parties prenantes”. En effet, la démarche RSE implique une prise en compte des parties prenantes et de leurs attentes en raison du pilier social/sociétal du développement durable. Il faut prendre en compte toutes les parties qui peuvent être impliquées dans des activités. Les parties prenantes entrent donc nécessairement en jeu.

Selon une théorie de Edward Freeman, dans son livre “Strategic Management : A Stakeholder Approach”, les parties prenantes, en considérant leur influence ou leurs intérêts sur les activités de l’entreprise, sont indissociables de la vie de ladite entreprise à tel point que la réussite de celle-ci est corrélée à l’engagement et la prise en compte des parties prenantes.

Autrement dit, une entreprise qui ne prendra pas en compte toutes ses parties prenantes s’apercevra rapidement de son échec, cet échec étant souvent réputationnel ou financier et donc nécessairement économique.

Les impacts réputationnels ont notamment fait l’objet d’un article du Harvard Business Review (Reputation and Its Risks”):

« Les décideurs connaissent l’importance de la réputation de leur entreprise. Celles qui ont une très bonne réputation attirent les meilleurs candidats. Elles sont perçues comme générant plus de valeur, ce qui leur permet d’augmenter leurs prix. Leurs clients et leurs partenaires sont loyaux et achètent de plus larges gammes de produits et de services. Elles ont aussi une meilleure valorisation boursière. Par ailleurs, dans une économie où 70 à 80% de la valeur marchande vient de facteurs intangibles comme l’image de marque, le capital intellectuel et le goodwill, les organisations sont particulièrement vulnérables à tout ce qui peut nuire à leur réputation ».

Ainsi, une entreprise qui n’implique pas ses parties prenantes et qui ne prend pas en compte leurs attentes et objectifs prend le risque de voir ces dernières lui donner une mauvaise réputation. Cela peut venir de partout ! Par exemple par rapport à la qualité du produit, à la gouvernance de l’entreprise, au service client, aux relations employé-employeur, etc.

De plus, inclure ses parties prenantes permet de renforcer l’ancrage territorial et témoigne d’une certaine transparence de l’entreprise. C’est également une preuve de la volonté d’amélioration et de la performance globale de l’entreprise car en impliquant ses parties prenantes l’entreprise est à l’écoute des éléments à améliorer et des recommandations sociales et environnementales de différents acteurs issus de différents domaines.

Il est important d’élargir votre point de vue. Vos parties prenantes auront d’autres points de vue qui vous permettront d’arriver à un équilibre. C'est ainsi que l'on forme une coconstruction durable et engageante de sa démarche RSE.

Comment engager ses parties prenantes dans la démarche RSE ?

1ère étape : Identifier les parties prenantes

La première chose est d’identifier vos parties prenantes pour chaque grande catégorie de parties prenantes (fournisseurs, salariés, collectivités, etc...). Autrement dit vous devez trouver toutes les parties prenantes de votre entreprise, toutes les personnes pouvant être impliquée dans vos activités, qu’importe leur influence sur ces dernières.

2ème étape : Hiérarchiser leurs enjeux

Quand vous avez pu identifier vos parties prenantes, il vous faut comprendre leur importance et influence. Pour cela vous devez d’abord les qualifier en questionnant leurs attentes et enjeux.

Ce premier dialogue peut prendre différentes formes notamment la consultation par une interview, un sondage, un focus groupe, une campagne mails ou un simple échange de vive voix suivant votre proximité.

Dès lors, la hiérarchisation de leurs enjeux peut se faire grâce à la matrice de matérialité.

La matrice (ou analyse) de matérialité vous permettra d’identifier les enjeux prioritaires pour les parties prenantes et pour l’organisation. Cette matrice a pour but de hiérarchiser les différents enjeux en fonction des attentes de vos parties prenantes et de vos objectifs.

Sur cette base, vous connaissez vos enjeux prioritaires et vos parties prenantes avec qui engager un dialogue.

3ème étape : Définition du plan d’interactions avec les parties prenantes

Pour vous assurer d'un dialogue régulier avec chaque partie prenante, vous pouvez créer un plan d’interaction.

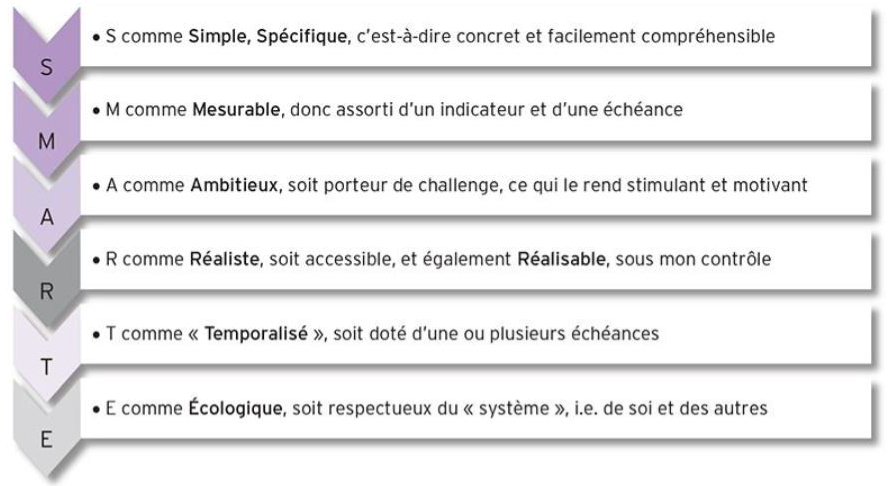

Il commence par la définition de vos objectifs d’interactions en respectant les principes SMART(E).

Puis le plan d'interactions décrira les objectifs en actions précises en mentionnant un responsable d’action et une fréquence d'interaction.

Ne vous inquiétez pas, nous vous donnons un guide pratique à suivre pour réaliser ces étapes :

4ème étape : Mettre en place le dialogue

Il est temps de mettre en place un dialogue avec vos parties prenantes en suivant votre plan d'interactions ainsi que les bonnes pratiques.

Pour cela, vous pouvez vous référer au "guide méthodologique pour un dialogue constructif avec les parties prenantes" construit par le Comité 21 :

Ce guide donne, entre autres, les sept principes pour un dialogue constructif avec ses parties prenantes :

- Se donner les moyens de changer

- Impliquer toutes les parties prenantes en désignant un facilitateur interne ou externe

- Prendre en compte les intérêts divers ou divergents

- Respecter les valeurs du dialogue

- S'engager à choisir des parties prenantes et des enjeux pertinents

- Ancrer la démarche dans le temps et la durée

- Rendre compte des résultats de la démarche à l'ensemble des parties prenantes.

Vous pouvez notamment prévoir des réunions annuelles ou mensuelles avec certaines de vos parties prenantes pour échanger sur les enjeux, sur les objectifs et attentes de chaque partie.

Ces dialogues vous permettront de faire ressortir des décisions, des priorités d’actions qui conviennent aux différents acteurs impliqués.

Étape supplémentaire : Sensibiliser et former vos parties prenantes

Il est également nécessaire de sensibiliser et former vos parties prenantes aux enjeux de la RSE. En effet, il est plus pertinent d’être conscient des enjeux environnementaux et sociaux avant de s’impliquer et s’engager.

Ici vous pouvez par exemple, concernant vos parties prenantes internes (collaborateurs, dirigeants), leur proposer des formations sur la RSE ou par exemple sur des outils de compréhension comme la fresque du climat ou le calcul de votre empreinte carbone.

Bien sûr les formations et les sensibilisations doivent être adaptées aux possibilités d’actions et d’engagement de chacune de vos parties prenantes.

Mais comment faire avec la diversité de parties prenantes ?

Notre conseil : soyez créatifs pour impliquer chacune de vos parties prenantes ! Vous devez vous adapter et faire avec chacune des parties.

S’il s’agit d’un consommateur alors vous pouvez lui proposer de répondre à des questionnaires de satisfaction sur le produit ou le service client. Vous pouvez également lui communiquer avec transparence des informations sur vos produits/services.

S’il s’agit d’une association de protection de l’environnement, vous pouvez vous engager à participer à des évènements proposés par celle-ci. Vous pouvez également vous renseigner sur les impacts sur l’environnement causés par des activités comme la vôtre afin de vous adapter, voire de les faire intervenir comme prescripteur.

S’il s’agit de fournisseurs vous pouvez vous engager auprès de fournisseurs écoresponsables ou qui ont mis en place une démarche RSE et/ou co-construire avec les fournisseurs existants pour les aider à évoluer.

S’il s’agit de vos collaborateurs, vous pouvez leur proposer des temps de réflexion mensuels sur les enjeux environnementaux et sociaux de l’entreprise.

Désormais c’est à vous de jouer !

Rendez-vous dans notre template pour engager vos parties prenantes, prêt à compléter :